盆底功能修复到底值不值得做?从漏尿到子宫脱垂,这些症状提醒你该重视了

许多女性在生育后或随着年龄增长,会遭遇盆底功能障碍带来的困扰。从轻微的漏尿到严峻的子宫脱垂,这些问题不仅影响生活质量,还可能引发更严峻的健康隐患。盆底功能修复究竟该不该做?哪些症状需要特别关注?让我们从科学角度来探讨这个话题。

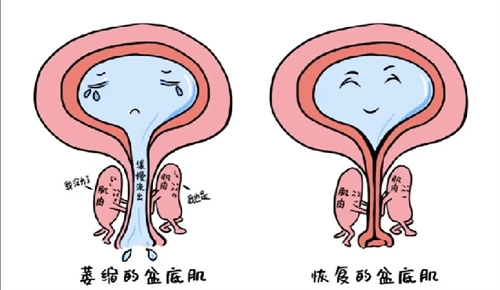

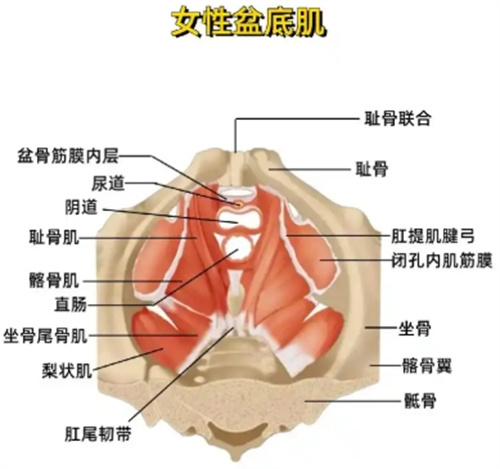

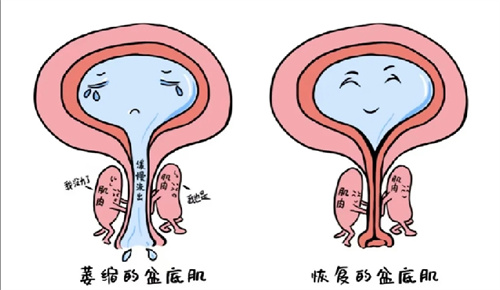

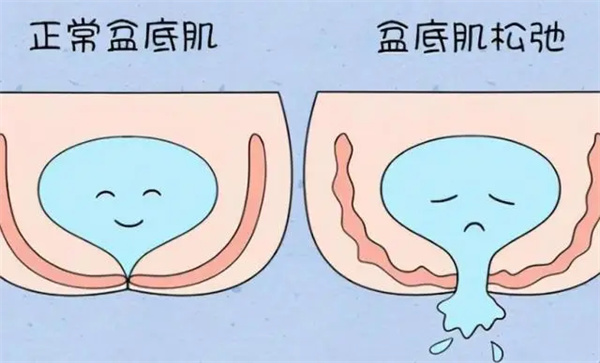

盆底肌犹如一张"吊网",支撑着膀胱、子宫等盆腔器官。当这张网因妊娠分娩、长期腹压增加或自然老化变得松弛时,就会出现一系列症状。较常见的表现包括:咳嗽大笑时漏尿、下腹坠胀感、性生活不适等。这些初期症状往往被忽视,但若不及时干预,可能发展为器官脱垂等更严峻的情况。

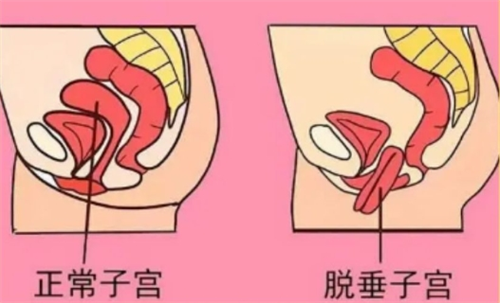

临床上将盆底功能障碍分为三个阶段。轻度阶段主要表现为压力性尿失禁,约60%的女性产后会出现暂时性症状;中度阶段可能出现膀胱膨出或直肠压迫感;重度阶段则可见子宫或直肠明显脱出阴道口。值得注意的是,症状严峻程度与自我感受并不完全对等,建议出现任何异常都应及时就医评估。

盆底改善训练是首要选择的基础干预方式。通过正确的凯格尔运动,约70%的轻度患者症状可获得改善。训练要点在于更准找到盆底肌群,建议在指导下进行。每天3组、每组8-12次的收缩练习,坚持6-8周才能起效。配合生物反馈治疗能帮助患者更更准地掌握发力技巧。

对于中重度患者,可能需要结合其他治疗方式。子宫托等物理支撑器具能暂时缓解不适,但需定期更换。手术治疗主要针对严峻影响生活的病例,需要严格评估适应症。无论选择何种方式,都需要建立长期的管理计划,因为盆底问题往往需要持续关注。

预防胜于治疗。产后42天是开始盆底锻炼的黄金期,但任何年龄段开始训练都有益处。日常生活中要避免长期便秘、慢性咳嗽等增加腹压的因素。体重管理也很关键,BMI每降低5%,尿失禁风险可降低30%。建议女性将盆底锻炼纳入日常保健,就像护肤一样成为生活习惯。

盆底健康关乎女性整体生活质量,既不必对轻微症状过度焦虑,也不该对明显问题置之不理。通过科学的评估和循序渐进的干预,大多数情况都能获得改善。较关键的是破除"难言之隐"的心理障碍,及时寻求帮助。记住,关注盆底健康不是小题大做,而是对自己身体负责的表现。