为什么医院不建议做盆底肌修复?医生不会主动告诉你的真相,看完再决定!

一、不是“没必要”,而是“时机未到”

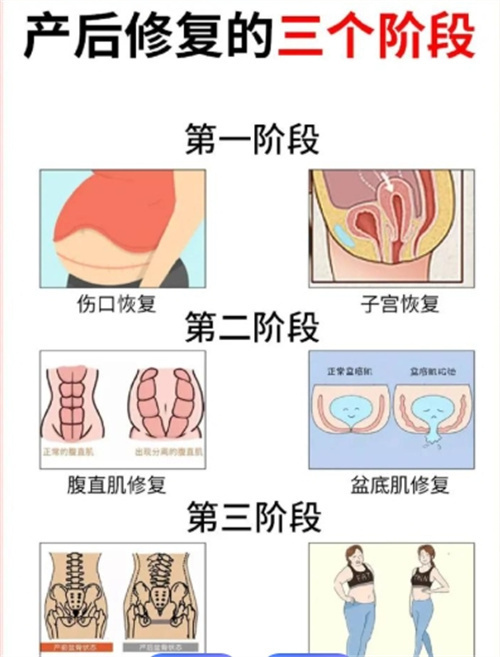

很多妈妈产后急着做盆底肌修复,却被医生“劝退”,其实不是修复没用,而是身体需要时间“自愈”。分娩后,盆底肌会经历一段自然改善期,尤其是轻度松弛的妈妈,通过日常提肛运动、避免提重物等,肌肉力量可能逐渐改善。若过早介入修复,反而可能因肌肉未完全愈合,加重疲劳感。医生更建议产后42天先做盆底功能评估,根据损伤程度决定是否需要干预,而不是盲目跟风“修复热”。

二、这些情况强行修复,可能越治越糟

盆底肌修复并非人人适合,若存在以下问题,医生通常会建议暂缓或放弃修复:

身体不适:如产后发热、伤口感染未愈,此时修复可能引发炎症扩散。

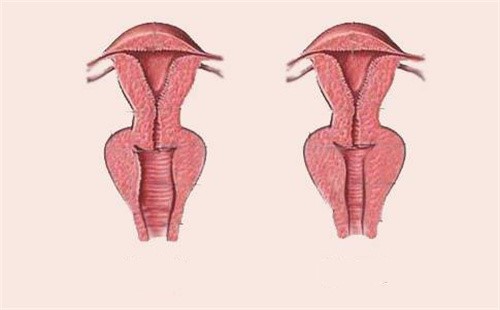

重度器官脱垂:若子宫、膀胱已脱垂至阴道口外,需先通过手术复位,再修复盆底肌,否则修复可能无效。

盆腔炎急性期:修复过程中的器械操作或肌肉收缩,可能加重盆腔充血,导致疼痛加剧。

尿失禁非盆底肌问题:部分妈妈因年龄增长、激素变化导致尿道括约肌松弛,单纯修复盆底肌无法改善症状,需针对性治疗。

三、修复方法不对,钱花了还遭罪

市面上的盆底肌修复项目五花八门,但若操作不当,可能带来副作用:

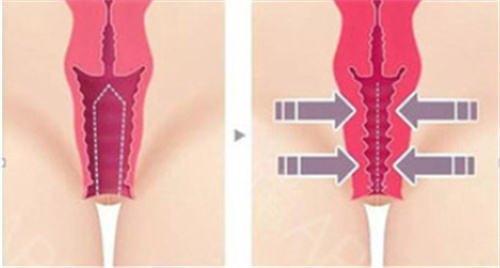

电刺激疗法:需将探头放入阴道,若消毒不干净,可能引发阴道感染;电流强度过大时,部分妈妈会感到刺痛或肌肉痉挛。

阴道器械训练:若使用不当,可能因摩擦导致阴道黏膜破损,出现少量出血。

手术修复:虽能解决重度脱垂,但术后可能出现阴道狭窄、切口疼痛,影响性生活质量。

四、医生没说破的真相:修复≠“一劳永逸”

盆底肌修复的结果,与日常习惯密切相关。即使做了修复,若长期便秘、肥胖、久坐不动,肌肉仍可能再次松弛。医生更强调“修复+维护”的结合:

控制体重:过重会增加盆底肌负担,保持BMI在正常范围,能减少复发风险。

避免久坐:每小时起身活动5分钟,促进血循环,缓解肌肉紧张。

坚持锻炼:凯格尔运动、产后瑜伽等,能持续强化肌肉力量,比“修复一次”更管用。

五、到底要不要修复?看这3个信号

是否需要修复,关键看身体是否发出“求救信号”:

漏尿:咳嗽、大笑、跑步时漏尿,说明盆底肌控尿能力下降。

下坠感:阴道或下腹有“东西掉出来”的感觉,可能是器官脱垂前兆。

性生活质量下降:阴道松弛导致摩擦感减弱,影响亲密体验。

若出现以上症状,建议及时就医评估,由医生制定个性化方案,而非自行选择修复项目。

然后想对妈妈说:盆底肌修复不是“智商税”,但也不是“必选项”。它的存在,是为了帮身体解决实际问题,而非制造焦虑。产后42天,先做评估、听医生建议,再决定是否修复——毕竟,你的身体,只有你更了解。