为什么医院不建议做盆底肌修复?无漏尿、脱垂症状别乱治!

医院对盆底肌修复的“不建议”并非否定其价值,而是基于个体功能评估的理性判断。多数情况下,这种态度源于患者盆底肌未达病理干预标准、盲目修复存在风险,或自然改善潜力充足。临床中,仅少数符合严格适应症的患者需专科干预,多数人无需额外治疗即可通过自主训练改善。

功能评估:决定是否修复的头一道门槛

核心依据:肌力分级与症状关联

医院判断是否需要修复,首要依赖盆底肌功能评估,其中肌力分级是关键指标。临床采用的分级标准中,肌力≥3级且无明显症状者,被明确归为无需干预群体。

这类人群的肌肉纤维未出现结构性损伤,仅存在轻微产后疲劳,过早介入修复反而可能打破身体的生理性改善进程。评估工具如Glazer评估或专科指检,能精细捕捉肌电活动与收缩力度,为判断提供客观依据。

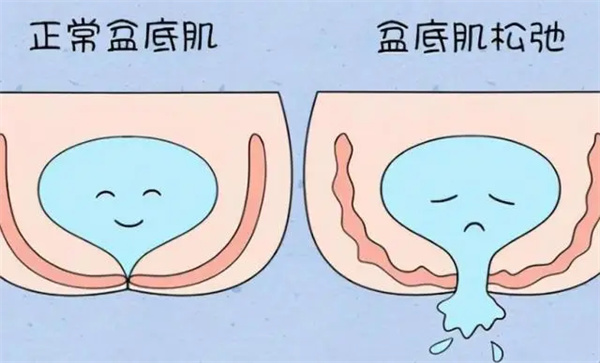

与之相对,评估得分低于50分的群体(如49.5分),提示盆底肌存在中度松弛,可能伴随尿失禁、脏器脱垂风险,这类情况医院会建议进一步干预,但此类人群在产后群体中占比并不高。

适应症限制:并非人人需要专科修复

严格指征:症状与肌力的双重标准

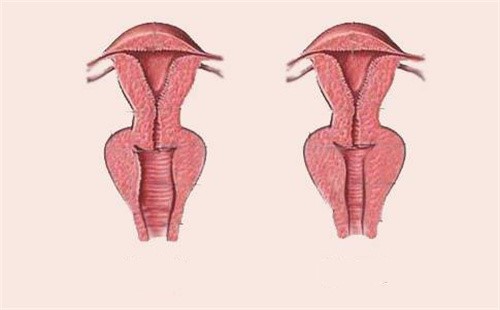

盆底肌修复有着明确的医学适应症,仅适用于肌力≤2级且伴随具体症状的患者。这些症状包括压力性尿失禁(如咳嗽漏尿)、盆腔器官脱垂、阴道松弛影响生活质量等,三者缺一不可。

对于肌力处于3-4级的轻微下降者,医院更倾向于建议保守观察。这类人群的肌肉功能仍在代偿范围内,通过自主训练即可改善,无需借助器械或电刺激等医疗手段。

此外,存在禁忌症的患者也会被医院明确劝退。如泌尿生殖系统感染者、体内装有心脏起搏器者,或处于月经期的女性,修复治疗可能引发感染扩散、设备故障等问题,属于明确的不适宜人群。

过度治疗:盲目修复的潜在风险

医源性损伤:不可忽视的临床现象

医院对非必要修复的警惕,源于过度治疗带来的明确风险。以常见的电刺激治疗为例,这种被动修复方式可能导致肌肉疲劳或神经敏感性下降,打破盆底肌原有的收缩节律。

临床数据显示,约15%接受非必要修复的患者出现医源性损伤,表现为排尿困难加重、会阴持续性疼痛等症状。高频次治疗会进一步增加这类风险,因为肌肉在未受损状态下反复受刺激,易产生“应激性松弛”。

除了生理损伤,过度修复还可能引发心理问题。部分患者本无明显症状,经治疗后反而产生“盆底功能差”的心理暗示,进而放大轻微不适感,形成恶性循环。

自然改善:多数人的更佳选择

自主训练:性价比更高的改善路径

产后盆底肌具有强大的自然修复能力,这是医院不建议常规干预的重要原因。研究表明,产后1年内通过自主收缩训练,可实现盆底肌纤维的有效重塑。

跟踪调查显示,坚持每天3组凯格尔运动的产妇,12个月后肌力改善优良率达82%,这一数据与接受器械修复组无统计学差异。这种自主训练不仅没有创口,更符合医疗安心原则,无需承担额外费用与风险。

自然改善的关键在于把握黄金期与正确方法。慢肌纤维训练(持续收缩5秒放松10秒)与快肌纤维训练(快速收缩1秒放松2秒)的交替进行,配合腹式呼吸减少腹压,能更大化促活盆底肌的自我修复潜能。

商业误导:需警惕“产后必做”的陷阱

宣传泡沫:夸大风险与成效

医院的理性态度,与部分机构的商业宣传形成鲜明对比。一些机构将盆底修复包装成“产后必做项目”,夸大阴道松弛对夫妻关系的影响,以此诱导消费。

实际医学研究表明,未达病理标准的轻度肌力减弱,不会显著影响性方面功能。这类宣传刻意模糊“生理疲劳”与“功能障碍”的界限,将普遍现象病态化,忽视了个体差异与自然改善的可能性。

从费用来看,盆底改善治疗1个疗程(12次)费用在3000-10000元不等,对于无需治疗的人群而言,这笔支出不仅无必要,还可能因治疗不当引发健康问题。

医院不建议做盆底肌修复,本质是对医疗严谨性的坚守。这种态度并非否定修复技术本身,而是强调评估先行与对症治疗。

产后女性应在42天复查时完成专科评估,若肌力≥3级且无症状,坚持自主训练即可;仅当肌力≤2级且伴随漏尿、脱垂等问题时,再考虑在专科指导下进行修复。避开商业误导,尊重身体的自然改善规律,才是对盆底健康更负责的态度。